Lockruf der Décadence

Deutsche Malerei und Bohème 1840-1920

04.09.2016 bis 08.01.2017

Lovis Corinth: Bacchantenpaar, 1908, Öl auf Leinwand, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Mit dieser Epochenschau bietet das Museum Georg Schäfer einen Einblick in den Zusammenhang des Rufs nach „Freiheit für die Kunst“ (L’art pour L’art) zur Décadence-Bewegung, die ab 1860 von Paris ausging. Gemeinsam erfassten beide bald ganz Europa. Literaturschaffende und bildende Künstler revoltierten gegen die Erwartungen des Staats, der Kirchen und des Bürgertums, in ihren Werken nur Schönes, Idealisiertes und Erbauliches darzustellen. Mit Charles Baudelaire („Die Blumen des Bösen“) und Théophile Gautier, beide zugleich Schriftsteller und Kunstkritiker, wurde stattdessen eine neue Ästhetik des scheinbar Hässlichen propagiert. Zugleich wurde der vom Staat befürchtete und von der Geschichtswissenschaft für den Untergang Roms verantwortlich gemachte geistige wie moralische Verfall, die Dekadenz, als einzigartige Chance zu Neuem, zu Besserem, begriffen. Motivgeschichtlich konnten so aus den alten Antihelden, wie z.B. der grausamen Salome, die neuen Helden werden. Bacchantische Orgien wurden nun als Befreiung vom Diktat des Sittlichen gemalt und der christliche Kanon der Sünden und Laster diente nur noch als eine Art Anleitung zur Darstellung der Halb- und Nachtwelt des Großstadtlebens. Bohemiens und Dandys waren wichtige Typen für die neue Bewegung.

Diese „Umkehrung aller Werte“ (Friedrich Nietzsche) in der Kunst begleitete die unvorhersehbar rasante Entwicklung der Metropolen Europas und schuf eine neue Ästhetik, die unter dem Begriff „Décadence“, aber auch als „Fin die Siècle“ bekannt ist. These dieser Ausstellung ist es, dass die Bewegung nicht erst um 1900 Deutschland erfasst hat, sondern dort bereits früher wogte. Ihre Revolution war geistiger, nicht formaler Natur. Ihre malerischen Mittel waren solche der Historienmalerei, des Symbolismus wie auch des Jugendstils.

Zahlreiche deutsche Künstler, von Hans Makart (1840-1884) bis Franz von Stuck (1863-1928), griffen die neuen Ideen und Motive auf und setzten sie – durchaus im Bewusstsein, damit Skandale zu verursachen – in ihren Bildwelten ein. Andere Künstler folgten dagegen nur dem Lockruf einer Décadence, die internationale Schockwellen in der Kunstwelt auslöste. Dies etwa, als Felicien Rops und Aubrey Beardsley das Makabre darzustellen begannen oder als akademische Aktmodelle auf männliche Phantasievorstellungen von Kurtisanen und Kokotten trafen. Um erotische Kunst im eigentlichen Sinn handelt es sich bei der Décadence-Bewegung jedoch nicht. Der Betrachter kann freilich zum Voyeur werden; die Bildtitel sind oft sinnentleert, um Zensur und Kritik zu umgehen. In Deutschland unterblieb – beginnend mit Max Nordaus Büchern zur „Entartung“ (ab 1892) und der Verurteilung der Décadencekünstler als psychisch Erkrankte und Degenerierte – bis heute eine Diskussion dieser Kunstströmung. Für die Wiener Künstler um Egon Schiele und Gustav Klimt ist das Thema dagegen längst aufgearbeitet. Diese Ausstellung begreift sich deshalb als Einleitung in eine Welt der Kunst, welche dem deutschen Publikum lange Zeit vorenthalten blieb und deshalb noch weitgehend unbekannt ist.

Gegliedert ist die Ausstellung in einzelne Kapitel wie z.B.: Deutsche Verfallsvorstellungen; Orgiastische Welten: Bacchanten, Satyrn und Nymphen; die Antike als Vorbild für die Darstellung des Verfalls; Germanische Sittlichkeit contra römische Dekadenz; Aktmodelle: Vom Atelier zur Sommersonne; Sünde und Salome; Theatervergnügen; Feinnervig – das Fin de Siècle.

Gezeigt werden rund 140 z.T. großformatige themenbezogene Gemälde und Zeichnungen von 64 Künstlerinnen und Künstlern, darunter befinden sich zahlreiche Leihgaben aus europäischen Sammlungen. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreich bebilderter Katalog, der als Lesebuch konzipiert ist und anspruchsvolle Essays enthält. Vertreten sind u.a. die Künstler: Beardsley, Begas, Behrens, Böcklin, Corinth, Couture, Feuerbach, Glaize, Greiner, Gulbransson, Guys, v. Habermann, Hampel, Heine, v. Hofmann, Kaulbach, Keller, Klimt, Klinger, Koch, Makart, Müller, Nadorp, Piloty, Putz, Redon, v. Reznicek, Rops, Schadow, Schiele, Scholz, Slevogt, Stuck, Uhde und Weisgerber.

Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog im Hirmer Verlag.

Hans Makart: Die Pest in Florenz (Decamerone), Mitteltafel, 1868, Öl auf Leinwand, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Lockruf der Décadence

Deutsche Malerei und Bohème 1840-1920

04.09.2016 bis 08.01.2017

Lovis Corinth: Bacchantenpaar, 1908, Öl auf Leinwand, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Mit dieser Epochenschau bietet das Museum Georg Schäfer einen Einblick in den Zusammenhang des Freiheitsrufs "L’art pour L’art" ("Die Kunst um der Kunst willen") zur Décadence-Bewegung, die ab 1860 von Paris ausging. Gemeinsam erfassten beide bald ganz Europa. Literaturschaffende und bildende Künstler revoltierten gegen die Erwartungen des Staats, der Kirchen und des Bürgertums, in ihren Werken nur Schönes, Idealisiertes und Erbauliches darzustellen. Mit Charles Baudelaire („Die Blumen des Bösen“) und Théophile Gautier, beide zugleich Schriftsteller und Kunstkritiker, wurde stattdessen eine neue Ästhetik des scheinbar Hässlichen propagiert. Zugleich wurde der vom Staat befürchtete und von der Geschichtswissenschaft für den Untergang Roms verantwortlich gemachte geistige wie moralische Verfall, die Dekadenz, als einzigartige Chance zu Neuem, zu Besserem, begriffen. Motivgeschichtlich konnten so aus den alten Antihelden, wie z.B. der grausamen Salome, die neuen Helden werden. Bacchantische Orgien wurden nun als Befreiung vom Diktat des Sittlichen gemalt und der christliche Kanon der Sünden und Laster diente nur noch als eine Art Anleitung zur Darstellung der Halb- und Nachtwelt des Großstadtlebens. Bohemiens und Dandys waren wichtige Typen für die neue Bewegung.

Diese „Umwertung aller Werte“ (Friedrich Nietzsche) in der Kunst begleitete die unvorhersehbar rasante Entwicklung der Metropolen Europas und schuf eine neue Ästhetik, die unter dem Begriff „Décadence“, aber auch - zeitlich später - als „Fin die Siècle“ bekannt ist. These dieser Ausstellung ist es, dass die Bewegung nicht erst um 1900 Deutschland erfasst hat, sondern dort bereits früher wogte. Ihre Revolution war geistiger, nicht formaler Natur. Ihre malerischen Mittel waren solche der Historienmalerei, des Symbolismus wie auch des Jugendstils. Anfangs mit morbider, fahler Farbigkeit arbeitend, änderten die deutschen Décadence-Maler ab 1880 das farbliche Erscheinungsbild.

Zahlreiche deutsche Künstler, von Hans Makart (1840-1884) bis Franz von Stuck (1863-1928), griffen die neuen Ideen und Motive auf und setzten sie – durchaus im Bewusstsein, damit Skandale zu verursachen – in ihren Bildwelten ein. Andere Künstler folgten dagegen nur dem Lockruf einer Décadence, die internationale Schockwellen in der Kunstwelt auslöste. Dies etwa, als Félicien Rops und Aubrey Beardsley das Makabre darzustellen begannen oder als akademische Aktmodelle auf männliche Phantasievorstellungen von Kurtisanen und Kokotten trafen. Um erotische Kunst im eigentlichen Sinn handelt es sich bei der Décadence-Bewegung jedoch nicht. Der Betrachter kann freilich zum Voyeur werden; die Bildtitel sind oft sinnverfälscht oder sinnentleert, um Zensur und Kritik zu umgehen. In Deutschland unterblieb – beginnend mit Max Nordaus Büchern zur „Entartung“ (ab 1892) und der Verurteilung der Décadencekünstler als psychisch Erkrankte und Degenerierte – bis heute eine Diskussion dieser Kunstströmung. Diese Ausstellung begreift sich deshalb als Einleitung in eine Welt der Kunst, welche dem deutschen Publikum lange Zeit vorenthalten blieb.

Gegliedert ist die Ausstellung in einzelne Kapitel wie z.B.: Deutsche Verfallsvorstellungen; Orgiastische Welten: Bacchanten, Satyrn und Nymphen; die Antike als Vorbild für die Darstellung des Verfalls; Germanische Sittlichkeit contra römische Dekadenz; Aktmodelle: Vom Atelier zur Sommersonne; Sünde und Salome; Theatervergnügen; Feinnervig – das Fin de Siècle.

Gezeigt werden 135 z.T. großformatige themenbezogene Gemälde und Zeichnungen von 64 Künstlerinnen und Künstlern, darunter befinden sich zahlreiche Leihgaben aus europäischen Sammlungen. Hinzu kommt Literatur der Bohème. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreich bebilderter Katalog, der als Lesebuch konzipiert ist und anspruchsvolle Essays enthält. Vertreten sind u.a. die Künstler: Beardsley, Begas, Behrens, Böcklin, Corinth, Couture, Feuerbach, Glaize, Greiner, Gulbransson, Guys, v. Habermann, Hampel, Heine, v. Hofmann, Kaulbach, Keller, Klimt, Klinger, Koch, Makart, Müller, Nadorp, Piloty, Putz, Redon, v. Reznicek, Rops, Schadow, Schiele, Scholz, Slevogt, Stuck, Uhde und Weisgerber.

Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog im Hirmer Verlag.

Hans Makart: Die Pest in Florenz (Decamerone), Mitteltafel, 1868, Öl auf Leinwand, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Auguste Glaize: La pourvoyeuse misère (Die Lieferantin des Elends),

1860, Öl auf Leinwand, Musée des Beaux-Arts de Rouen

Max Slevogt: Totentanz/Maskenball,

1896, Öl auf Leinwand, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Auguste Glaize: La pourvoyeuse misère (Die Lieferantin des Elends),

1860, Öl auf Leinwand, Musée des Beaux-Arts de Rouen

Max Slevogt: Totentanz/Maskenball,

1896, Öl auf Leinwand, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

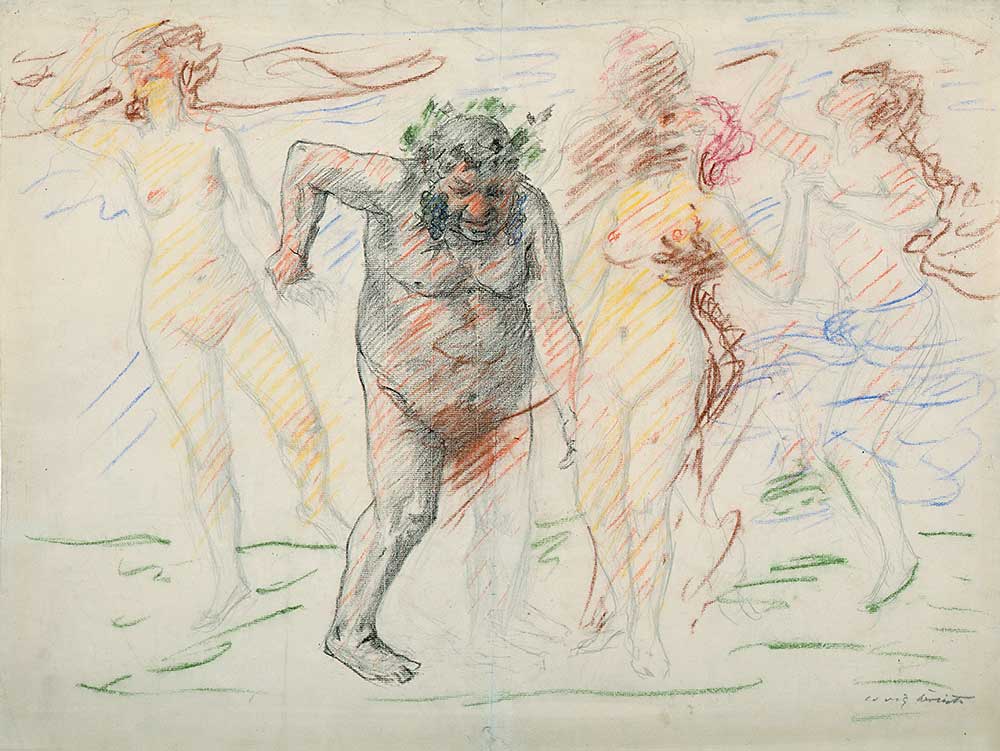

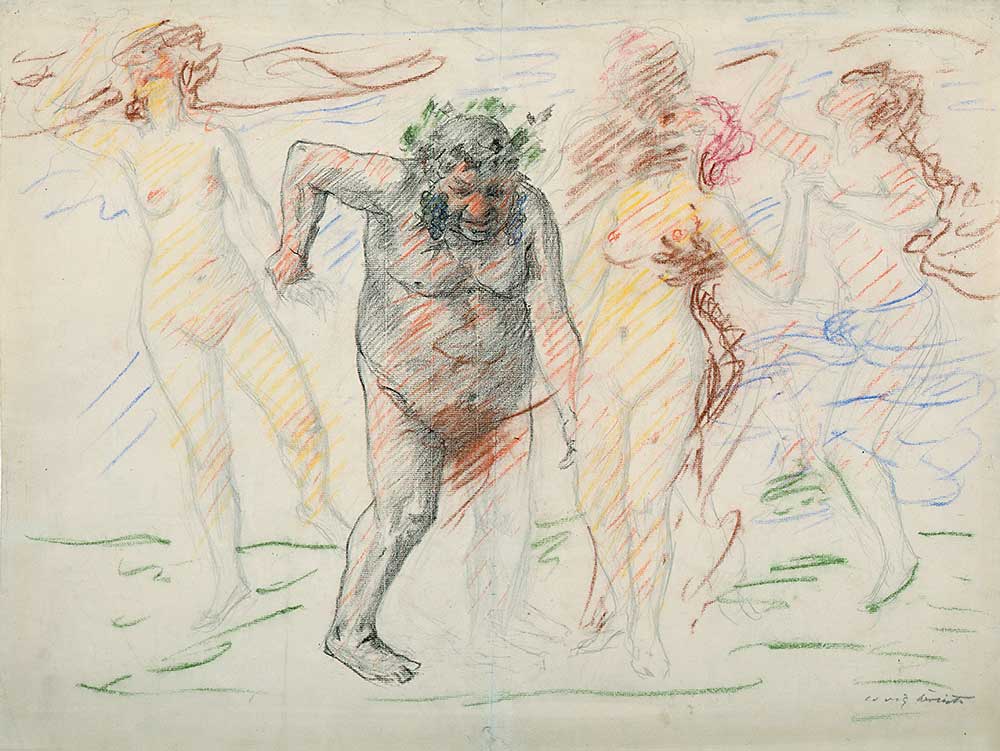

Lovis Corinth: Silen mit Bacchantinnen, 1895, farbige Kreise über Bleistift, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Lovis Corinth: Silen mit Bacchantinnen, 1895, farbige Kreise über Bleistift, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Ferdinand von Reznicek: Salome,

Gouache/Papier, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Ferdinand von Reznicek: Salome,

Gouache/Papier, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Leo Putz, Bajadere (Tausend und eine Nacht I), 1903, Öl auf Holz, 75 x 85 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München

Leo Putz, Bajadere, 1903, Öl auf Holz, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München

Thomas Couture, Les Romains de la décadence, um 1847, Öl auf Leinwand, 22,5 x 36 cm, Musée des Beaux-Arts de Strasbourg

Thomas Couture, Les Romains de la décadence, um 1847, Öl auf Leinwand, Musée des Beaux-Arts de Strasbourg

Kleiner Pressestimmen-Auszug zur laufenden Ausstellung:

Nürnberger Zeitung, 03.09.2016:

„Die Schweinfurter Ausstellung wird sicher ein Publikumsmagnet…“

Main Echo, 07.09.2016:

„Entfesselte Lebenslust als ganz großes Kino…“

Deutschlandradio, 08.09.2016 (s. auch Podcast im Internet):

„Eine inspirierende Ausstellung… Die Beweglichkeit des Dekadenzbegriffes spiegelt die Ausstellung jedenfalls kongenial“.

Donaukurier, 06.10.2016:

„Die prächtige Epochenschau mit den zahlreichen Schätzen aus der Sammlung und kostbaren Leihgaben aus europäischen Museen spannt einen zeitlich weiten Bogen … und bietet in dieser Zusammenstellung und Konzeption die Möglichkeit, die Décadence als Kunstströmung neu zu entdecken.“

Die WELT, Feuilleton, 21.10.2016:

„Eine Ausstellung im führenden deutschen Museum für die Malerei des 19. Jahrhunderts ... (die Sammlung Georg Schäfer in Schweinfurt) arbeitet jetzt in großem Stil heraus…“

„In Schweinfurt begeht man also eine große Tat, indem man beherzt den „Lockruf der Décadence“ (so der Titel der Ausstellung) erschallen lässt.“